112年6月下旬在「快樂門診」中,具有博士學位的案主A君已經協談過很長一段時間,起初他的主訴是 「兒子上了高中之後,不但用自己打工的錢去購買違法的權利車(機車)、經常凌晨才回家、無照駕駛出車禍、逃避警方酒測攔檢被處高額罰金、觸犯毒品防治條例被判保護管束……」,於是他天天都在擔心兒子會不會又闖禍,導致他心神耗弱、幾乎要罹患憂鬱症……

經過多次協談,A君認識了基督信仰,知道 「一個人一輩子最多只可能管好一個人,那個人就是自己」,正如聖經箴言4:23:【你要保守你心,勝過保守一切,因為一生的果效是由心發出。】這裡的【心】就是指「自由意志」,而後者的管理得當與否,將決定一個人的一輩子是過得勞苦愁煩,還是平安喜樂。

我用了一年以上的的時間,幫助A君認識「自由意志」以及如何鍛鍊它>>>

運用「自由意志」>> 做出某個決定 >> 產生某種結果 >> 自己為結果負責

在協談過程中,A君逐步反省,身為父親的他,為了避免兒子真的被關進監獄、身敗名裂,於是千方百計地設法阻止、多次陪同出入少年法庭、定期跟保護官見面求情、禁止兒子騎機車、由他每日開車接送兒子上下學、甚至於接送兒子去加油站打工……;

我告訴A君,表面上看起來,他很愛護兒子、千方百計地想要阻止兒子落入絕境(其實就是真的被關進監牢…),不過他的努力不僅沒有長期的效果,反而導致兒子有恃無恐、變本加厲(出了事反正有父親會幫忙收拾殘局…),也把自己弄得壓力破表(兒子一出門,他就開始擔心焦慮…)、罹患憂鬱症。

更進一步分析,A君其實是長期破壞(侵犯、剝奪)兒子對於「自由意志」的操練……

A君認同上述觀念,於是每次協談時我都會提醒他,跟兒子溝通時,必須隨時問自己一句:「這是誰的『自由意志』該去管理的事?」

如果是兒子該管理的,A君就應該加以尊重,才會讓兒子有機會鍛鍊「自由意志」,學習為自己所做的決定負責任。

………………

過了一段時間,A君的父子關係並無明顯改善,我還發現父子之間的對話很不尋常,當兒子在簡訊的內容中使用諸多情緒字眼(例如:你不用假好心、我就當作沒有你這個父親、我要去做一件讓你一輩子後悔的事……),A君並沒有在回覆的內容表達「生氣、責備……」,而是回應「收到,你路上騎車要小心…、你晚上想吃什麼…、不要太晚回家…」,於是我好奇地詢問A君:「聽你兒子講那些話,你都不會生氣嗎?」

A君:「會呀,不過我會不斷地告訴自己,每個人都要為自己的自由意志負責,我只要管好自己,至於兒子的部份,我就跟神禱告求神幫助兒子……」

我覺得怪怪的…,A君「在感性的世界裡會生氣、憤怒、受傷、痛苦…」,不過「在理性的世界裡,他完全沒有表達上述情緒,而是用十分理性的語氣跟兒子對話……」

我進一步思考,A君此種「用強大的理性去『掩蓋』感性的需求」的人際互動模式,應該不是一天兩天而是從小養成的,於是我請A君回想小時候的生活。

A君表示,小時候的他生活在鄉下的大家庭,家族成員多自然恩恩怨怨也多,例如:嬸嬸跟鄰居抱怨「每次整理完晒穀場的農作物,都是她在掃地…」,一番話傳進案母耳中、再說給A君聽,A君聽了很生氣(功勞被搶走),因為他經常主動幫忙打掃晒穀場……;某一次A君被親戚的小孩毆打,雙方的大人出面處理,對方家長指責A君「出言挑釁在先」,A君覺得很嘔(被打還要被罵)……

我問:「你當時是小孩子,你是如何處理(cope with)上述衝突呢?」

A君表示,那時候的他總是告訴自己「未來分家後,就不會再有這些鳥事了!」

聽到這裡,我突然看懂了,A君從小在面對人際衝突時,「cope with」的方式是「將焦點放在處理『未來的事情』,卻完全忽略(壓抑)『當下的心情』」,等同是A君從來沒有「關注(照顧)自己的心情」,於是他也不知道如何「關注(照顧)別人的心情」!

換句話說,當A君運用強大的理性說服自己「未來趕快分家就不會再有這些鳥事了…」,他受傷的心情(情緒)(覺得不公平、受欺負…)完全沒有被處理……

談到這裡,A君好奇地問:「該如何關注(照顧)自己的心情呢?」

>>>我大大地稱讚A君,因為哲學教授常講一句話「當問題問對了,答案就不遠了!」

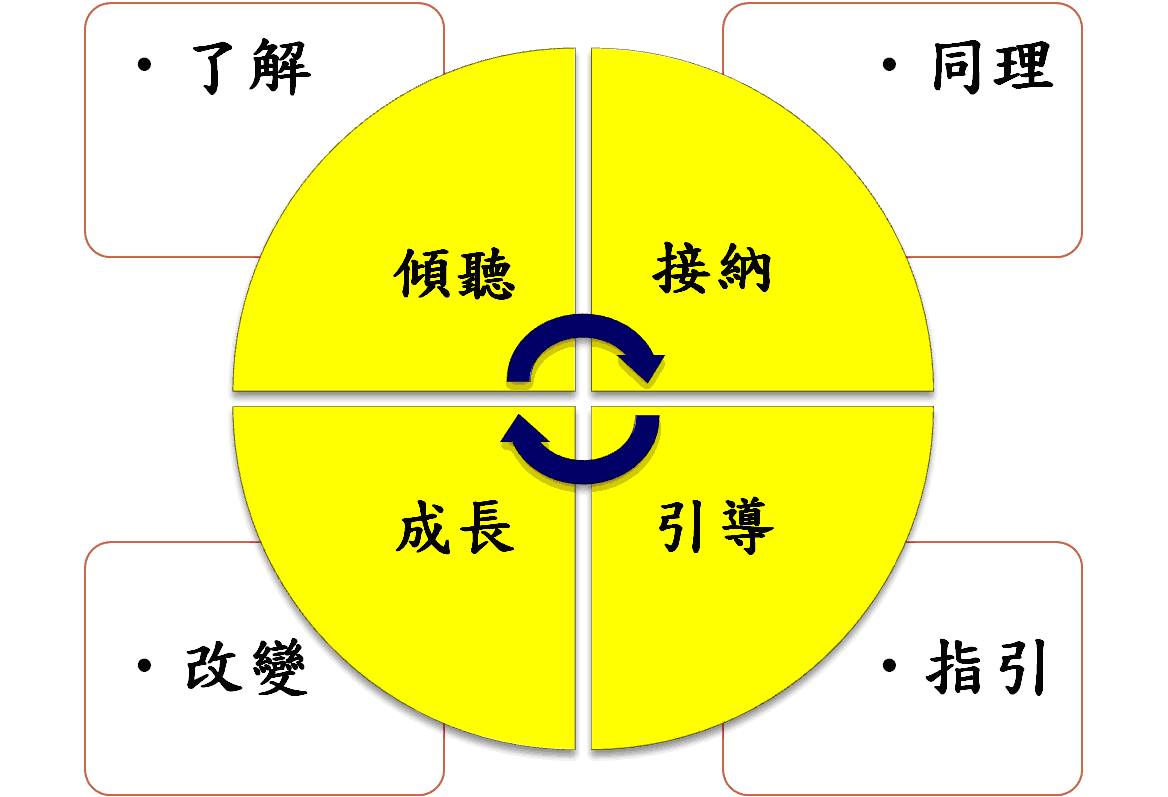

我出示「人際溝通四步驟」,其中的Step2(同理、接納)就是在關注(照顧)心情,它實施的對象可以是別人,也可以是自己。我發現A君跟他身邊所有人(包括兒女、女友、手足…),遇到人際衝突時都習慣把焦點放在Step3&4,完全忽略Step1&2,這就像是A君口渴時,身邊的人卻拿食物給他…,也像是A君身邊的人口渴時,A君拿食物給對方…;換句話說,所有的人都一方面是「受害人」、另一方面是「加害人」。

因為協談時間到了,於是我對A君表示,「廣義來說,其實沒有人真的知道如何『關注(照顧)心情(不管是自己的或他人的)』」,不過我相信人是天父上帝精心創造的、聖經就是人類一切問題的原版說明書,所以下次門診時,我將運用聖經內容,教導A君「如何關注(照顧)自己的心情」。